今川義元と刈谷の今川町、そして「いもかわうどん」の複雑な関係

2017年7月12日

愛知県刈谷市に今川町という場所があることをご存知でしょうか。

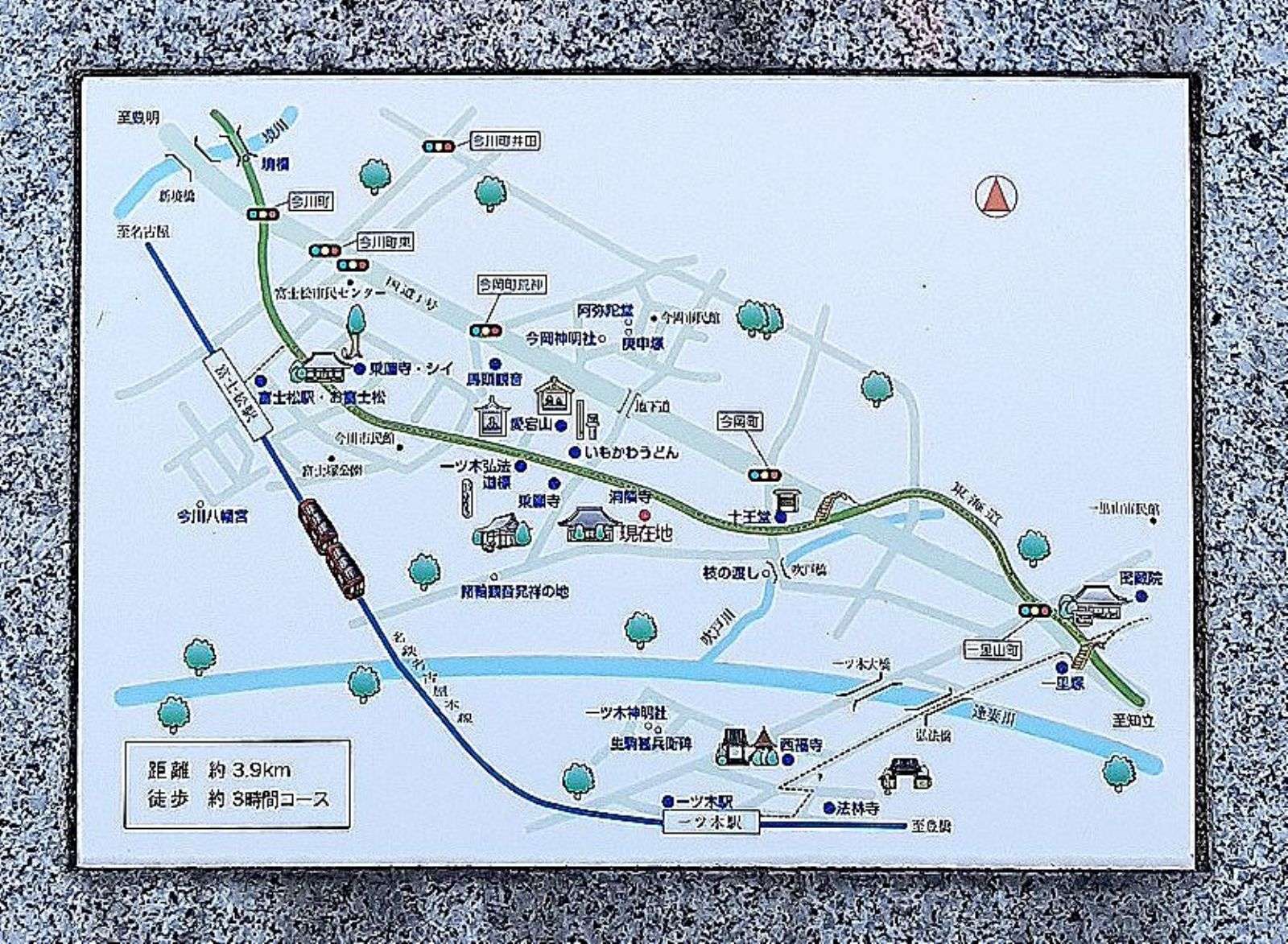

尾張と三河の国境である境川の左岸にあり、近世東海道沿いで、今も国道1号線と23号線がほぼ南北に走っています。名鉄電車ですと名古屋本線の知立駅の2つ手前に富士松という駅がありますが、そのあたりです。

今川でなく富士松という駅名の由来は、桶狭間合戦のあと、敗走する今川勢が東海道筋を西に行く旅人を、信長のまわし者としてこのあたりで斬り殺してしまい、村人がその死骸を葬った場所に松を植えたことから、とのこと。この松は伊勢湾台風まで現存したそうです。このことからも富士松のある今川町というのは、何か今川義元に関連してついた名前なのだろうと思っていました。

この話からわかるように、このあたりの東海道は1560年の桶狭間合戦の頃に、すでに街道になっていた可能性があります。というのも、江戸時代の東海道は1601年に徳川家康による五街道整備でできたとされ、この富士松あたりには、それ以前に街道があったのかどうかはっきりしていません。近世東海道以前の主要幹線道路である鎌倉街道からは外れており、当時は「衣が浦」の海岸線地帯だったようです。とはいえ、富士松の話が残っているからには、1560年の桶狭間合戦時には、それなりの道があったと考えてもいいのではないでしょうか。

これになぜこだわるかというと、桶狭間合戦時に今川義元が尾張へ進んだのは、この道ではないかと考えるからです。知立を出た義元は鎌倉街道ではなく、この道を通って境川を渡り、今の名鉄前後駅のあたりから西に折れ、大高街道と呼ばれる古道を通って名古屋市緑区の大高城に向かったのではないかと思います。

通説のように鎌倉街道沿いにある沓掛城に入ったとすれば、この道はなくてもいいわけですが、信長公記に義元が尾張の沓掛(前後駅のあたりも広義では沓掛)に来たと書かれているものの、沓掛城に入ったとは書かれていないわけで、沓掛城に入ったというこれまでの常識は違うのではないでしょうか。家康が東海道を整備する40年ほど前の話ですから、ここに道があったとしてもそう不思議ではないと思うのですが。

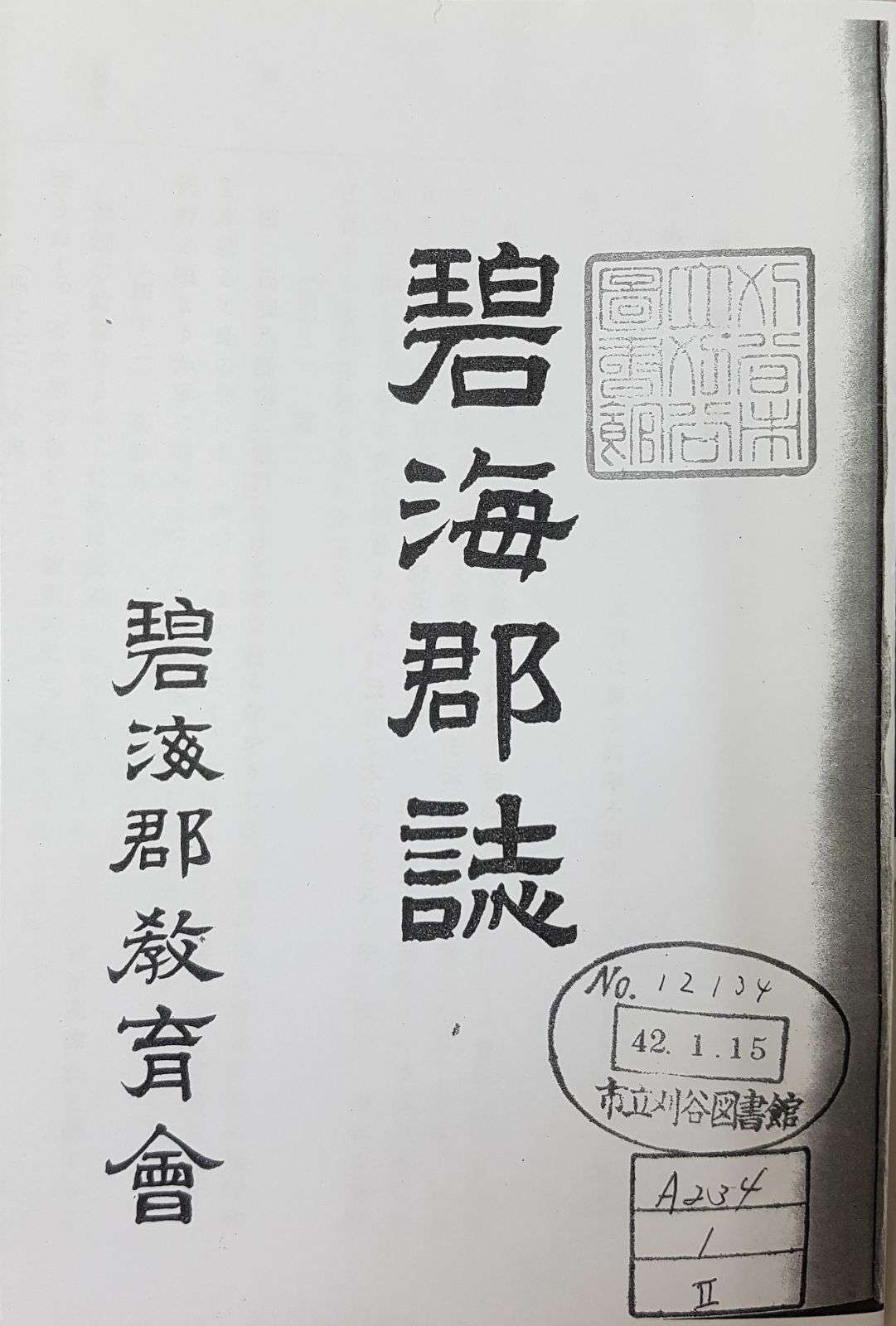

ということで、今川町という名前はきっと何か今川義元に関係があるのではと思っていたのですが、先日ある方に、いろいろ資料を揃えて教えていただきました。大正5年発行の碧海郡誌によれば、天正20年(1593年)にいも川村あての古文書があり、このいも川村こそが今川村のこと、とされています。それによると境川はその昔「妹川」と呼ばれており、それが転じていも川、さらに転じて今川となったとのこと。今川町の隣町は今岡町といいますが、ここも、もともとは「いもうか(いもおか)」でやはり天正年間の古文書に書かれているようです。つまりこのあたりは今川、今岡ではなく、本来はいも川、いも岡だったわけです。

いも川の集落は江戸時代の1731年に今川村となったようですが、明治11年(1878年)以降、村の合併によって消え、昭和45年(1970年)に復活して今に至っています。残念ながら今川義元とは何の関係もなかったわけですが、それでもこのあたりに天正年間には人が住んでいたことははっきりしました。

曹洞宗の洞隣寺というお寺が今岡町にありますが、このお寺は天正8年(1580年)創建です。その近くには天正15年創建の乗願寺という真宗の寺もあり、このあたりに多くの人が住んでいたことがわかります。やはり義元はこのあたりの、のちに東海道となる街道を通って桶狭間へ進んだと考えられるのではないでしょうか。

さて、ここからさらに面白い話を。

今川・今岡あたりでは江戸時代に東海道の旅人に向けて名物「いも川うどん」が売られていました。平打うどんだったといういも川うどんの、いも川の部分に関しては、ここまで説明してきた通りです。ただ漢字は「芋川」がよく使われたため、どんどんややこしくなってしまいましたが、いも川=今川・今岡あたりで供されたうどんゆえ、芋川うどんになったのでしょう、そしてこの平打ちうどんが尾張名古屋に伝わって、きしめんとなったという説があります。

さらに芋川うどんは江戸にも伝わり、平べったいうどんだったので「ひもかわうどん」と訛り、さらに群馬県の桐生へも伝わって、現在の桐生名物ひもかわうどんになっていった、そんな話もあります。

なるほど、と思ったらまたまたややこしい話が。今川町が現在接するもう一つの河川、逢妻川の対岸にある一ツ木には縄文時代から奈良時代にかけての遺跡がある芋川という地名があって、そこの住人が今岡の東海道沿いに店を出したから芋川うどんだ、という説もあるようです。

どうもよくわからないのですが、この芋川という地名も、もともとは妹川からついたのではないか、とも思えますが…。いずれにしても、江戸時代に境川の三河側にあった東海道沿いのこのあたりで、平べったい「芋川うどん」が名物だったのはまちがいないことです。

さて、この芋川うどん、現在でも一軒だけ、食べられる店があります。それが「きさん」という店(刈谷市一ツ木町7丁目14-1)。

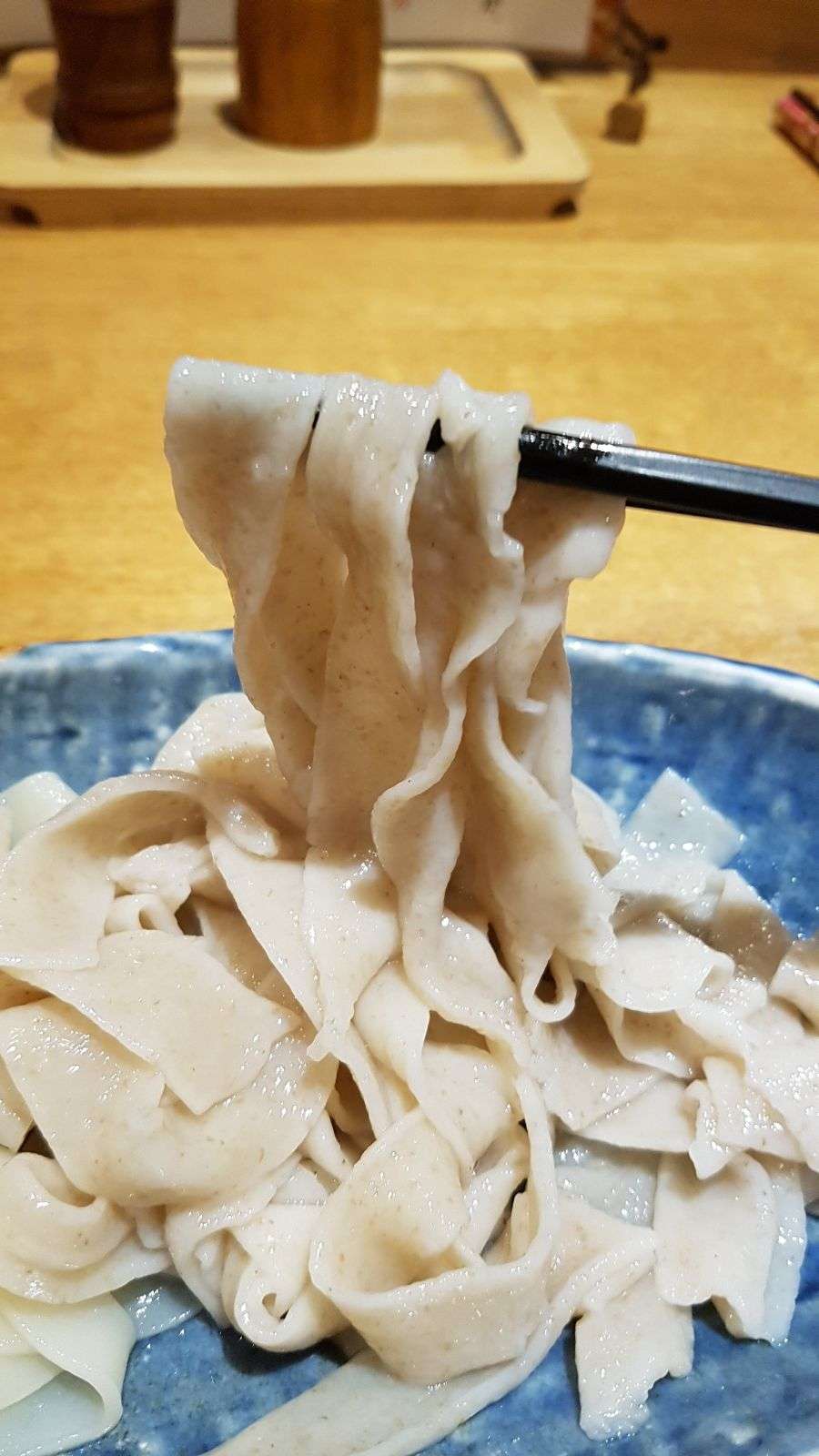

ご主人によれば、ここのいもかわうどんは当時から伝わったものではなく、江戸時代はこうであっただろうと想像して作った麺とのこと。きしめんは塩を入れて麺のコシを出しますが、この店の芋川うどんは塩なしで見事なコシを出しています。

小麦は表皮近くまで使われており、そのため色は少し黒く、もちもちとした食感もあり、なかなか美味しい麺です。現在、第3回きしころスタンプラリーという企画の一環で、きしめんとの差がよく分かる「今昔食べ比べざる・700円」というメニューも提供されていますので、ぜひ一度食してみてはいかがでしょうか。

この記事の関連リンク